Великая Отечественная война затронула многие семьи нашей страны. Деды и прадеды, бабушки, прабабушки и другие родные старших поколений столкнулись с большой бедой, от которой нужно было уберечь свой дом. Поэтому многие вопреки обстоятельствам и даже возрасту вставали на защиту Родины, делая все посильное, что могли.

Специалисты столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы рассказали о своих родственниках – фронтовиках и тружениках тыла, участниках Великой Отечественной войны. Каждый из них чтит подвиги и хранит память о тех, кто отдавал свои жизни, здоровье и годы труда на всеобщее благо и мирное небо над головой.

Переправа

Роман Киселев, заместитель начальника службы Московского авиацентра, поделился историей своего прадедушки Арсения Киселева.

«Все мои близкие по папиной и маминой линии принимали участие в той страшной войне. Я хочу рассказать про моего прадедушку по линии отца – Арсения Андреевича Киселева.

Прадедушка Арсений Киселев родился в 1916 году в селе Тюменевка Саратовской области. В армии он служил с 1937 года, в войне участвовал с первого до последнего дня, дошел до Берлина и Великую Победу встречал в звании гвардии майора.

Помню, мундир прадедушки был усыпан наградами – орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны и множество медалей. Во время войны он участвовал во многих крупных операциях, в том числе в боях за Севастополь и в Сталинградской битве. И там, и там прадедушка был ранен вражеским снайпером. В архивах сохранились документы и представления к наградам за участие в этих боях. Вот что удалось узнать о подвигах прадедушки под Сталинградом:

В октябре Арсений Киселев руководил переправой. 5 октября 1942 года под непрерывным огнем противника один из катеров получил пробоину, Арсений Киселев прыгнул в ледяную воду, заткнул пробоины и ликвидировал течь. Пять дней спустя Арсений получил приказ перебросить за ночь на правый берег 4 танка. Обстрел со стороны противника к концу дня усилился, эстакада была разбита. Товарищ Киселев сам взялся за усиление эстакады, увлекая своим примером бойцов, и перебросил за ночь 5 танков.

28 октября при переправе артиллерийского дивизиона на остров Заячий мина разорвалась у самого парома, от чего пушка сорвалась с креплений и покатилась по плоту. Арсений бросился спасать орудие и успел подложить под пушку бревно.

«Товарищ Киселев, сам не удержавшись, свалился в холодную воду и работал так мокрый, продрогший до утра, пока не переправил весь артиллерийский дивизион», – пишут в архивах.

Геройски себя проявил прадедушка и в боях под Севастополем, где, как парторг, проводил большую работу с солдатами батальона, организовывал их на отражение вражеских контратак и лично сам убил 7 гитлеровцев. После Победы он вернулся к мирной жизни в Москву, получил комнату в коммунальной квартире, работал в научно-исследовательском институте. После выхода на пенсию остался в столице, из жизни ушел на 88-м году, дожив до рубежа веков».

Авиационное звено

Следующей историей о своем дедушке поделился командир воздушного судна 2 авиационной эскадрильи Московского авиационного центра Василий Леванов.

«Дедушка Георгий Леванов ушел служить на первый Белорусский фронт, когда ему было чуть больше двадцати. Он воевал на передовой технического обслуживания авиационной техники. От него и от его бойцов зависело в тот момент многое. Ведь самолеты делали по несколько вылетов в день. Старший лейтенант, техник авиационного звена 904 Штурмового ордена Суворова III степени авиационного полка, мой дедушка, оставил нашей семье славу военных лет.

Дедушка, находясь во время Великой отечественной войны в составе 1 Белорусского фронта, обеспечил 126 успешных боевых вылетов самолетов Ил-2. Они уничтожали живую силу и технику противника в районах Бобруйска, Лодзи и Берлина. В звене Георгия Леванова за период боевых действий полка не было ни одного случая отказа боевых самолетов по вине технического состава. В дни напряженных боев на Берлинском направлении самолеты звена старшего лейтенанта Леванова делали по 5 вылетов в день. Несмотря на это, материальная часть готовилась к боевым заданиям быстро и качественно. Под личным руководством деда восстановлено 6 самолетов, подбитых противником.

«За отличное обеспечение 126 успешных безаварийных боевых вылетов самолета Ил-2, за хорошую организацию ремонта материальной части в боевых условиях» Георгий Леванов был представлен в конце мая 1945 года к Ордену Красной Звезды.

Я горжусь своим дедом. Со своей семьей шагаю вместе с «Бессмертным полком», рассказываю историю нашей страны детям на примере их боевого прадеда, воспитываю в них уважение и чувство бесконечной благодарности ветеранам Великой Отечественной войны». В 80-летие Победы хочется вспомнить не только о воинах, отстоявших нашу Родину на полях сражений, но и тех, кто заменил ушедших на фронт в цехах и на колхозных полях».

«Справимся со всем, лишь бы не было войны!»

Историей своей бабушки поделилась и начальник отдела планирования деятельности Московского авиационного центра Татьяна Финогенова.

«Мой рассказ о любимой бабушке Коруновой Марии Никитичне. Бабушка, как и многие, пережившие это тяжелое время, не очень любила говорить о военных годах. В моей памяти остались ее отдельные рассказы о том времени.

В самом начале войны, когда враг рвался к столице, бабушку вместе с другими женщинами и стариками отправляли рыть окопы и рвы на подступах к Москве, строить заградительные укрепления. Ближе к зиме их направляли валить лес и заготавливать дрова. Тогда практически не было никакой техники, а если и была – то уже на фронте. Поэтому, по ее воспоминаниям, все делали вручную: копали, пилили деревья, таскали бревна.

В то время б. Мария жила в Мытищах Московской области, где до войны работал крупнейший машиностроительный завод. Но в конце октября это предприятие, как и многие другие, было перебазировано в глубокий тыл. Не успел отправиться на Урал последний эшелон с заводским оборудованием, как поступило распоряжение: на месте эвакуированного завода организовать производство продукции для фронта и начать ремонт боевой техники. Станки оставшиеся работники завода собирали со всего города, в том числе из производственных мастерских при институтах и школах. Начался набор новых рабочих вместо тех, кто ушел на фронт или уехал в эвакуацию. Так Мария Корунова оказалась на заводе, где работала в цеху по изготовлению корпусов снарядов. Смены длились по 11-12 часов, было тяжело физически, но все понимали, что это ради Великой Победы. И тогда, и в трудное послевоенное время у всех был один лозунг «Справимся со всем, лишь бы не было войны!»

Уже после победы бабушку наградили медалью «За трудовую доблесть». Она запомнилась мне на всю жизнь великой труженицей: никогда не сидела без дела, умела все – косить сено и ухаживать за скотиной, пилить и колоть дрова, строить и ремонтировать, шить и прясть пряжу. А если выдавалась свободная минутка, бабушка любила читать, увлекалась историческими романами. Помню, когда мне было лет 5, она, читая «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, каждый день пересказывала мне прочитанные страницы, пораженная подвигом и силой духа главного героя – военного летчика. По ее щекам катились слезы…

Я всегда с теплотой вспоминаю свою бабушку. Светлая память о ней и всех, кто воевал и работал в те годы, навсегда будет жить в моем сердце. Низкий поклон всем, кто своим трудом, здоровьем или даже жизнью сделал возможным праздник – День Победы в Великой Отечественной войне!»

«КАТЮША»

У главного специалиста дирекции Московского авиацентра Геннадия Сапронова за Победу сражался отец – Иван Сапронов.

«О войне он рассказывал мало, поэтому информацию о нем мы собирали не только из семейного архива, но и восстанавливали документы, пользуясь военным архивом и фотографиями. Военная служба для отца началась задолго до Великой Отечественной войны и до начала Второй Мировой. Будучи молодым человеком призывного возраста, в 1937 году он был зачислен красноармейцем в Конную Армию С.М. Буденного для прохождения военной срочной службы. В этом подразделении и проходил курс молодого бойца.

В первые дни войны отец был зачислен солдатом в личный состав полка Авиации дальнего действия, дислоцированного в районе города Курска. Затем полк перебросили в Подмосковье для защиты города Москвы от немецко-фашистских захватчиков. Шел 1942 год. Новые боевые задачи потребовали создания дополнительных подразделений. Отец рассказывал, как под Москвой сформировали войсковую часть Гвардейских реактивных минометов, получивших среди солдат легендарное имя «КАТЮША». В состав этой части он и был зачислен. К тому времени фашисты уже подошли к городу на Волге – Сталинграду.

После тяжелых, но успешных сражений за город Сталинград отец со своей доблестной Гвардейской «КАТЮШЕЙ» участвовал в не менее ожесточенных боях на Курской Дуге и освобождал территорию своей малой родины, где родился и жил еще до начала войны вместе со своей семьей. Из воспоминаний отца, ветерана Великой Отечественной войны, об этих сражениях особенно ярко запомнилась одна фраза: «Разгибать» Курскую Дугу было не легче, чем отстаивать волжскую твердыню». Он участвовал в освобождении столицы Польши – Варшавы и дошел до самого Берлина.

Мой отец с гордостью вспоминал тот радостный момент: «Я, – говорил он, – как и все наши бойцы, вошедшие в столицу Германии, оставил свой автограф на стене рейхстага!» От начала и до конца Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Иван Сапронов прошел боевой путь простого русского солдата. После демобилизации он вернулся на малую Родину в Курскую область, где работал и жил до 1997 г. На 82-м году жизни отца не стало».

От границ Беларуси до Кенигсберга

Одна из семейных историй, связанных с Великой Отечественной войной, хранится и в семье Александра Мазонко, заместителя начальника Отдела обслуживания Службы технического обслуживания Спецпредприятия Москвы.

«Мой дед, Мазонко Иван Иванович, был призван на фронт в 1941 году в 5 полк ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи) наводчиком, а в 1944 году его перевели в 96-й Гвардейский Тяжелый Танковый полк. Он прошел путь от границ Беларуси до Кенигсберга, сражаясь в самых ожесточенных боях. В ходе войны дед был наводчиком тяжелого орудия ИС-122 – легендарного танка, внушавшего страх на полях сражений. По окончании боевых действий в 1945 году он имел звание Гвардии старшины и был представлен к государственным наградам: медалям «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», а также ордену Отечественной войны I степени.

История о моем деде всегда занимала важное место в нашей семье. Я горжусь тем, что мне удалось собрать о нем много информации – изучал архивные документы, расспрашивал родственников. Эти сведения помогают сохранить память о героическом поколении, о людях, которые подарили нам мирное небо над головой. Передавая эту историю дальше, мы не просто вспоминаем о прошлом – мы храним уважение к подвигу наших предков и несем его через поколения».

Подвиг девятилетнего мальчика

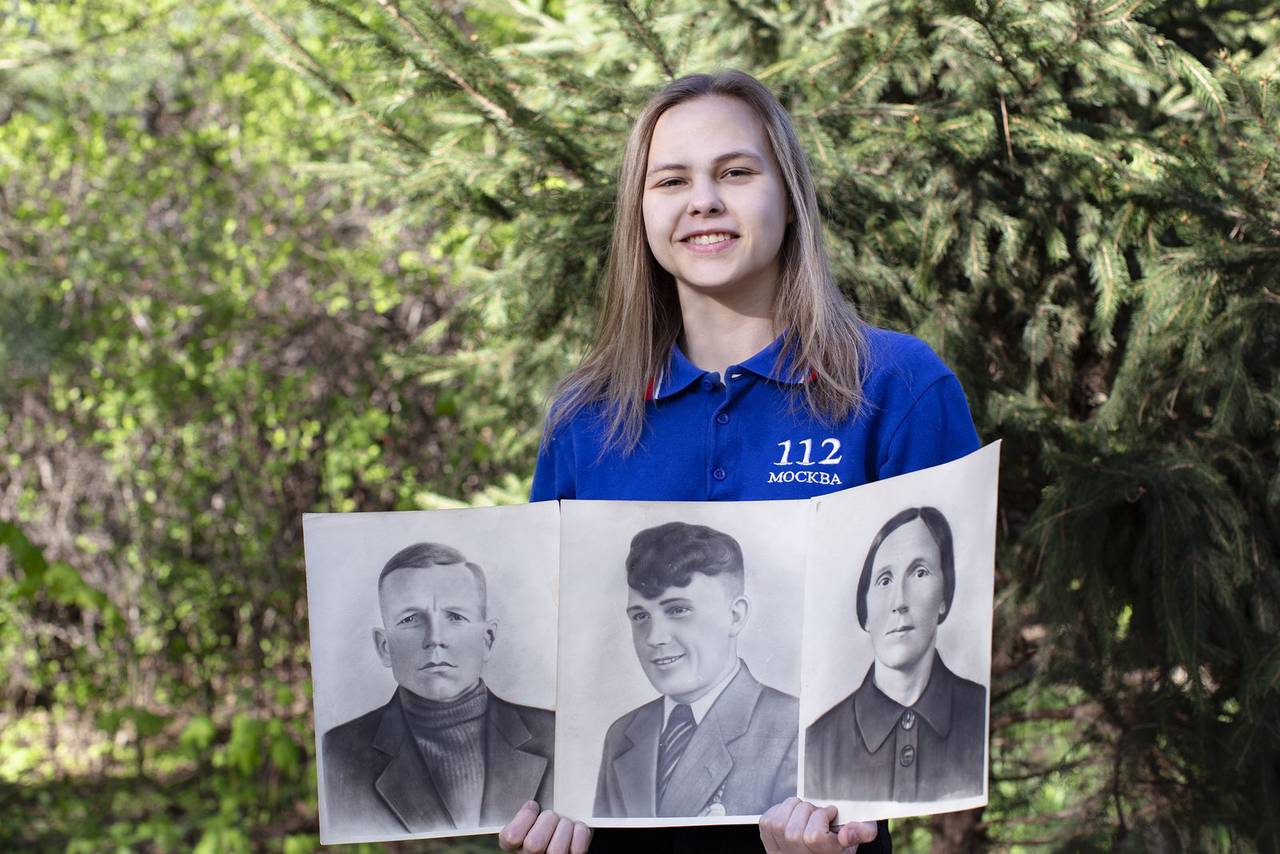

В семье Арины Яриной, старшего специалиста по приему и обработке экстренных вызовов, есть несколько героев, которые тоже защищали Родину во время Великой Отечественной войны.

«Афанасий Шапкин, отчим моей бабушки, стал для меня настоящим дедом и отцом. Он был участником событий тех огненных лет, дошел до Ленинграда, имел много орденов и медалей. После ранения прожил со свинцовым осколком рядом с сердцем более 30-и лет, позднее его успешно удалили.

Прадедушка Федор Михайлов до сих пор числится пропавшим без вести. В 1942 году, сражаясь в составе отряда на Синявинских болотах, прозванных «Долиной смерти», он пал в бою, когда немецко-фашистские захватчики окружили советских солдат в непроходимой местности. Федор Михайлов отдал свою жизнь, защищая подступы к деревням с мирными жителями.

А вот Василию Михайлову, моему дедушке и отцу моей мамы, было всего девять лет, когда началась война. Он родился и вырос в деревне Зимницы Демянского района Новгородской области. Известно, что юный Василий помог нашим солдатам поймать фашистских разведчиков-диверсантов. В деревне, где он жил, в то время остались только женщины, старики и дети. Мужчины все ушли на фронт. Женщины целыми днями работали в колхозе, детишки и подростки помогали им по мере сил – ухаживали за лошадями, заготавливали сено, ходили в ночное (выпас лошадей в теплую темную ночь). Однажды Василий и двое его товарищей пошли в ночное. Развели костер, беседовали, когда из леса неожиданно вышел незнакомый солдат с котелком, полным грибов. Юного Василия насторожил его внешний вид: пилотка была надета как-то «не по-нашему», а вместо привычных солдатских сапог на нем были ботинки на толстой подошве с завышенным голенищем. Странный гость попросил воды, которой у ребят не было. Василий сказал, что сейчас ее принесет, и бросился в сторону деревни. Но побежал он не за водой, а к командиру военной части, стоявшей у деревни, рассказал ему о непонятном солдате и своих подозрениях. Командир тут же снарядил несколько бойцов, и вместе они пошли к костру. Увидев, что из деревни идут несколько человек, незнакомец вскочил с места и попытался убежать в сторону леса, однако солдаты его перехватили. На допросе выяснилось, что немецкий солдат был не один – группа из девяти человек была заброшена на парашютах. Они двигались в разных направлениях и должны были выяснить, сколько живой силы и техники находится на ближайших территориях, какие есть оборонительные сооружения и сколько деревень вокруг Зимницы. Также участники группы должны были настраивать местное население против советской власти и устраивать диверсии. Благодаря бдительности моего дедушки Василия группа была обнаружена и обезврежена.

После войны Василий 29 лет прослужил в войсках ПВО. Его служба проходила на секретном объекте стратегического назначения. Его все любили и уважали. Он знал много интересных историй, обладал прекрасным чувством юмора, был самый лучший муж, отец, дедушка, прадедушка и друг. Очень светлая душа, никого в жизни не обидел. Он очень любил свою огромную семью, был для нас опорой и защитой».

Под куполом парашюта

Слова «Они сражались за Родину» Елена и Арина Безрученковы, мать и дочь, обе ведущие специалисты отдела контроля реагирования Службы 112 Москвы, могут сказать практически о каждом своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны. Дедушка по линии матери, Николай Товарных, воевал на территории Монголии, а брат деда, Иван Товарных, в сражениях с немецкими захватчиками попал в плен, где погиб. Родные со стороны отца тоже внесли свой вклад во имя Победы, сражались с фашистскими захватчиками своим умом и изобретательностью:

Братья Доронины – старший Николай, средний Владимир и младший Анатолий – талантливые советские изобретатели и дважды лауреаты Сталинской премии. Они родились в Сибири, в семье железнодорожника и первые трудовые шаги совершили в транспортной отрасли. Основным толчком для изобретения братьев Дорониных стала трагическая гибель в марте 1936 года парашютисток Любы Берлин и Тамары Ивановой – в затяжном прыжке они поздно раскрыли парашюты. В то время никаких страхующих приборов не было ни у нас, ни за рубежом. И советские студенты братья Доронины решили его создать.

В 1938 году парашютный прибор Дорониных, образец 1 (ППД-1) успешно прошел испытания. Конкурсная комиссия, которая отбирала лучшие образцы, была немало удивлена оригинальностью и простотой решения довольно сложной инженерной задачи – братья положили в основу своего изобретения часовой механизм обычного серийного будильника. Дорониным на своем изобретательском пути удалось поработать с конструктором парашютного прибора ПАС-1 Леонидом Саввичевым. Благодаря их коллективному творчеству был создан новый комбинированный авиационный прибор КАП-3. Советские парашютисты и летчики получили надежный страхующий прибор, обеспечивающий самые рискованные полеты и прыжки с парашютом. Он работал безотказно. Успешно пройдя все государственные испытания, изобретение Дорониных получило всеобщее признание и, как говорили в то время, способствовало быстрому развитию массового советского парашютизма.

В сентябре 1945 года в центральных газетах опубликовали сообщение о рекордном прыжке Василия Григорьевича Романюка на высоте 11 км над поверхностью Земли. И там же рассказали об изобретателях первого в мире прибора, раскрывающего парашют через любое заранее заданное время. Это был триумф не только испытателя парашютной техники, но и неизвестных до этого времени студентов из Сибири – Николая, Владимира и Анатолия Дорониных.

С той поры и навсегда братья Доронины связали свои судьбы и жизни с Военно-воздушными силами страны. По окончании института Владимир и Николай получили направление на заводы, Анатолия призвали в армию. К началу Великой Отечественной войны ППД-1 снабдили уже ряд десантных частей. Изобретение успешно работало. Когда началась война, братья Доронины, как истинные патриоты, не могли остаться в стороне. Они подали рапорты об отправке на фронт, однако военкомат их отклонил: «Вы изобретатели, ваш фронт на полигоне», – ответили им и зачислили в летно-испытательный отряд воздушно-десантных войск.

За годы войны Доронины разработали семь новых видов приборов, в том числе универсальную подвеску для сбрасывания с парашютом габаритных грузов. Она применялась при доставке оружия и продовольствия партизанским отрядам, действовавшим в тылу фашистов. За свои уникальные изобретения Анатолий, Владимир и Николай в 50-х годах стали дважды лауреатами Сталинской премии.

Судьбы других двух братьев также известны. Владимир долгое время возглавлял первый поисково-спасательный отряд обеспечения космических полетов. Умер в 1986 году. А вот брат Анатолий погиб в 1957 году при испытании нового образца парашюта, совершая свой 1442-й прыжок.

Семейное древо героев войны

Оператор Службы 112 Москвы Милена Звонарева очень гордится своими родными. В ее семье есть девять героев, которые сражались на фронте или трудились в тылу во имя Победы во время Великой Отечественной войны. К сожалению, о четырех из них по линии отца Милена ничего не знает, а вот по линии матери знает всех поименно.

«Прапрабабушка Просковья Бурмистрова и ее муж Иван Петрович Бурмистров жили в деревне в Калининской области, вели обычный сельский образ жизни. Иван работал плотником, Просковья вела хозяйство. У них был сын Николай и дочь Нина. За год или два до начала войны счастливая семья перебралась из деревни в город Калинин, но в 1941 году он был оккупирован немцами. Иван Петрович ушел на фронт, а Просковья с детьми вернулась в родную деревню. Николаю тогда было еще только 17, а Нине 13 лет. Семья Бурмистровых помогала жителям города, чем могла, а после его освобождения вернулась туда жить.

Просковья пошла работать в госпиталь сначала санитаркой, потом медсестрой. Проработала там всю свою жизнь до самой пенсии. Николай, как только ему исполнилось 18 лет, ушел добровольцем в пехотные войска на фронт вслед за отцом. Маленькая Нина осталась сама по себе, потому что мама большую часть времени проводила на работе. Тогда она решила, что тоже пойдет добровольцем. Но маленьких девочек на фронт, конечно же, не брали, поэтому она пошла на местную швейную фабрику «Победа» делать что могла: шить одежду и изготавливать боеприпасы.

Про судьбу Ивана Петровича известно мало. В мае 1943 года от него пришло письмо, что он ранен и лежит в госпитале. Больше писем от него так и не было. В отличие от своего отца, юный Николай дошел до конца войны и вернулся домой живым, хотя из-за ранения потерял ногу. По иронии судьбы, после войны Николай изучил сапожное дело и стал модельером. Его мастерство стало широко известно, он шил обувь и для космонавтов, и для ветеранов-инвалидов, их семей и детей, и для разных военачальников. Но вот о войне прадедушка рассказывать ничего не хотел. Это случалось достаточно часто среди тех, кто участвовал в боевых действиях. Люди просто не хотели вспоминать те ужасные события и снова проживать их. Николай всегда говорил: «Я был на войне. И я вернулся. Это все, что вам нужно знать».

Прабабушку Нину Ивановну, ту самую девочку, что в 13 лет пошла работать на фабрику после начала войны, я застала еще при жизни. Нина Ивановна прожила до 2022 года. Она – мой герой. Будучи 13-летним ребенком, она пошла на фабрику, встала у станка, изучила новое дело и трудилась на благо фронта и победы. Она даже шутила, что выбрала фабрику с правильным названием и что именно поэтому мы победили. Работать прабабушка могла днями и ночами! Трудом была пронизана вся ее жизнь. За ее заслуги у нее есть Орден Знак Почета и Орден Трудового Красного Знамени. А вот пожить в мире и спокойствии она смогла только после того, как вышла замуж в 1951 году за Степана Андреевича Раковского. В то время он уже работал в КГБ и, когда его отправили в Германию, уехал туда вместе с Ниной Ивановной. Моя бабушка, Елена Степановна, родилась уже там, в Берлине.

Прабабушка Нина тоже мало что рассказывала о своем трудовом военном времени. Возможно, в силу юного возраста тех лет. Ее трудовой подвиг вдохновил меня, и я в 12 лет уговорила своих родителей отправить меня в военную школу. На вопрос «зачем тебе это нужно?» отвечала, что хочу стать такой же сильной и мужественной, как прабабушка Нина, что хочу тоже послужить Родине. Вероятно, это повлияло и на выбор моей профессии, ведь прием экстренных вызовов по номеру «112» – это тоже служение людям своей страны и помощь им в экстренных ситуациях.

Муж моей прабабушки Нины Степан Андреевич Раковский всю жизнь проходил в форме: окончил военное училище, прослужил пять лет на тихоокеанском флоте моряком, затем в 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, он отправился на фронт пехотинцем. Там он получил два ранения – пулевое в руку и осколочное в ногу. После лечения был переведен в танковые войска, где освоил специальность танкиста. И вновь – тяжелое ранение, но смерть обошла его стороной. После танковых войск неожиданно перешел в военно-воздушные силы. Там он прыгал с парашютом, пробовал себя в качестве летчика, но пилотом не стал. Занимался тем, что определял слабые места конструкций самолетов противника: как их можно повредить, сломать и сбить, а также что можно было улучшить в советских самолетах. Кроме того, он обладал выдающимися математическими способностями и навыками бухгалтера. После войны его достижения в разных родах войск заметили и пригласили работать в КГБ. Пришли к нему и сказали: «Мы тебя забираем. Будешь помогать стране восстанавливаться, решать и разбирать международные вопросы». Поэтому после войны его и направили в Германию.

В 1960-м Степан Андреевич вернулся на Родину и продолжил службу в армии, работая в войсковых частях. Позднее начал работать и заниматься научной деятельностью в Министерстве радиопромышленности СССР. Как и прадедушка Николай Иванович Степан Андреевич также ничего не рассказывал о том, как воевал в Великую Отечественную войну. Даже своей дочке Елене, моей бабушке, которая тоже в школе пыталась составить генеалогическое древо к Дню Победы, говорил: «Даже не думай! Ничего я тебе не расскажу». Поэтому многие подробности и личные истории героев военных лет оставались для юных поколений тайной.

За свою многолетнюю службу и деятельность Степан Андреевич удостоен множества наград. Основные: Орден Красной звезды, Орден Ленина, две медали «За Отвагу», полученные после ранений, две медали «За боевые заслуги», медали «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и «За взятие Берлина».

Моя семья очень трепетно относится к сохранению памяти о героях и подвигах каждого солдата и участника Великой Отечественной войны. Мы храним все возможные документы и фотографии того времени, каждый год принимаем участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».

Великая Отечественная война стала испытанием для всего советского народа, который объединился для борьбы с общим врагом. Она коснулась многих. Миллионы людей отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить их имена и подвиги, передавать эту память будущим поколениям. Ведь память о них воспитывает в нас патриотизм, гражданственность и чувство ответственности за судьбу своей страны. Память о Великой Отечественной войне – это не только дань уважения прошлому, но и залог мирного и процветающего будущего.